Versorgungsprobleme und Wohnungsnot

Die Lichtenfelser SPD in den 1950er-Jahren

In den 50er-Jahren sind die Versorgungsprobleme und die Wohnungsnot noch deutlich zu spüren. Die Anstrengungen zum Aufbau und Entwicklung der Stadt und einige Kuriositäten kennzeichnen die Jahre mit den Persönlichkeiten der SPD: Willy Hauffe, Dr. Werner Wittenburg und Erich Hanitzsch. Dabei war Hauffe das erfahrenste Mitglied mit richtungsweisender Kompetenz und Bürgermeisterkandidat der SPD im Jahre 1952. Dr. Wittenburg trat als pointierter Redner hervor, der bei seiner erneuten Wahl 1956 in den Stadtrat die meisten Stimmen aller Kandidaten erhielt. Hanitzsch wurde nach dem Tod von Willy Hauffe 1958 Ortsvorsitzender.

Der Beginn der 50er-Jahre wird im Jahr 1951 durch die 80-Jahr-Feier des SPD-Ortsvereins Schney im September überstrahlt. An drei Tagen feiern 5000 Sozialisten in der Schneyer hochburg. Aus diesem Anlass findet auch die Landesfraktionssitzung der SPD in Schney statt. Festredner ist der Landesvorsitzende Waldmar von Knoeringen, an den sich der Landtagsabgeordnete Herbert Hauffe und der Erste Bürgermeister von Schney, Fritz Eberth, anschließen. Auch der Wahlkampf ist dabei Thema. Im Zusammenhang mit den Versorgungsengpässen dieser Zeit wird der Kartoffelpreis, festgesetzt auf 7,50 DM von der Bundesregierung beziehungsweise 5,20 bis 5,50 DM von der Regierung von Oberfranken, als „unvereinbar mit den Löhnen und Gehältern der breiten Masse der Arbeitnehmerschaft“ sowie Arbeitslosen und Sozialrentnern heftig mit einer Entschließung kritisiert.

Eine Kuriosität in Lichtenfels ist im Dezember 1951 die Einfahrt eines Straßenschienen-Omnibus in den Bahnhof von Lichtenfels. Die westdeutschen Fahrplandezernenten geben sich die Ehre und nachdem das Vehikel hinter dem „Preußischen Hof“ die Gleise verlassen hat, wird die Fahrt auf der Straße nach Vierzehnheiligen fortgesetzt. Nach Besichtigung der Basilika, Orgelkonzert und Einkehr treten die Beteiligten ihre Fahrt mit der Rückkehr nach Lichtenfels an. Nach Aufsetzen des Omnibus auf die Gleise, fährt er weiter nach Kulmbach. Die Idee eines kombinierten Personentransportes auf und abseits der Gleise beziehungsweise zu Orten ohne Gleisanschluss hat sich jedoch nicht durchgesetzt.

Das Jahr 1952 beginnt im Januar mit dem aus sozialdemokratischer Sicht herausragenden Ereignis des Richtfestes eines 18-Familienhauses in der Keltenstraße. Damit kann die auf Initiative führender Lichtenfelser Sozialdemokraten gegründete Gemeinnützige Baugenossenschaft ein deutliches Zeichen setzen, um gegen die bestehende Wohnungsnot anzukämpfen. Die Rede dazu hält das Mitglied des Landtages und Vorstandmitglied der Genossenschaft, Herbert Hauffe. Die Erweiterung um einen Häuserblock erfolgt mit Richtfest im August 1954 (siehe Foto, unten).

1952 steht im Zeichen von Wahlen. In der Kreiskonferenz im Februar wird als Kandidat für den Landrat Fritz Eberth, Bürgermeister von Schney vorgeschlagen und nominiert. Für den Kreistag stellen sich aus dem Ortsverein Lichtenfels Adolf Pfaff, Edmund Konradi, Karl Strauß und Hans Müller zur Verfügung. Als erster Vorsitzender der Kreistagsfraktion wird Herbert Hauffe als zweiter Vorsitzender Willi Dehmel gewählt.

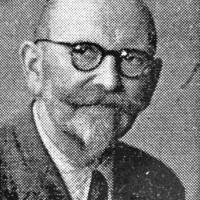

Auf der Mitgliederversammlung im Böttnersaal wird Willy Hauffe als Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl benannt. Kandidaten für den Stadtrat werden Willy Hauffe an der Spitze, Dr. Werner Wittenburg, Andreas Geldner, Karl Mölter, Ernst Farra, Karl Strauß, Paul Elger, Georg Scherer, Willi Dehmel, Erich Hanitzsch, Josef Drechsel, Johann Osten und Anton Kraus.

Zur Person des Kandidaten – Willy Hauffe Willy Hauffe wurde am 18. Juni 1885 in Mühlberg/Elbe als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren. Das von den Eltern erwünschte Lehrerseminar verließ er unbeendet, um in mehreren Korbwarenfabriken in seiner Heimatstadt, im russischen Mitau und in Kopenhagen zu volontieren. Nach einigen Monaten als Gardegrenadier in Dresden kam er auf der „Walz“ von Hamburg bis Zürich das erste Mal an den Obermain. 1907 begründete er mit dem damaligen Konsumgenossenschaftsleiter, Landtagsabgeordneten Wilhelm Hirsch, die Korbmachervereinigung, den ersten größeren Werkstättenbetrieb auf genossenschaftlicher Basis. Nach vier Jahren wechselte er und übernahm „federführend“ das „Coburger Volksblatt“. Im Rahmen des „Hofgartenprozesses“ musste er – seiner politischen Gesinnung geschuldet – für einige Tage ins Gefängnis und den Hut nehmen. 1912 ging es mit Kind und Kegel weiter nach Bochum (er heiratete 1910 in Schney), um das dortige Volksblatt zu leiten. Unterbrochen durch den Krieg wurde er 1918 Verleger des „Recklinghausener Volksfreundes“. Er weigerte sich, für die ins Ruhrgebiet eingedrungenen Franzosen, Plakate gegen die deutsche Regierung zu drucken und wurde ohne seine Familie ausgewiesen. Nach einem kurzen Intermezzo in Schney im Korbwarengewerbe gründete er als Lokalredakteur des Stralsunder SPD-Blattes die „Greifswalder Volkszeitung“, beteiligte sich an der „Breslauer Volkswacht“ und der Gründung der „Oder-Post“. Auseinandersetzungen mit dem beginnenden Nationalsozialismus veranlassten ihn zur Rückkehr nach Schney. Als „alter Kämpfer“ wurde er 1933 ein Jahr im Konzentrationslager Dachau interniert. Nach dem Krieg war er Spruchkammerankläger im Rahmen der Entnazifizierung, dem vom Ministerium bescheinigt wurde, „mehr Verteidiger als Ankläger“ zu sein. In dieser Zeit wurde er, wie zuvor in Breslau als Stadtrat und Baudezernent, wieder kommunalpolitisch aktiv und 1948 als Spitzenkandidat der SPD in den Stadtrat von Lichtenfels gewählt.

Als Programmpunkte stellt Willy Hauffe die „Lösung des Wohnungsproblems“ als wichtigste Aufgabe heraus. Dabei soll auf die Bedürfnisse der Mieter und der Hausbesitzer im gleichen Maß eingegangen werden. Der Förderung des Wohnungsbau mit sozialen Mieten sei eine Selbstverständlichkeit. Bei der Wahlversammlung im Böttnersaal stellt der stellvertetende Landesvorsitzender der SPD, Max Seidel, als Vortragsredner die Ziele der bayerischen SPD vor. Dabei betonte er die Bedeutung der kommunalpolitischen Kräfte. Nach dem Vortrag stellt der Vorsitzende Edmund Konradi weitere Wahlkampfhemen vor: den Neu- und Ausbau der Straßen insbesondere der Ausbau der Langen Gasse und der Viktor-von-Scheffel-Straße sowie den Ausbau der Kanalisation. Zusätzlich werden die Belebung des Fremdenverkehrs, Verschönerung des Stadtbildes (Bahnhofsvorplatz) und Kinderspielplätze als Aufgaben gesehen. Hinsichtlich der Diskussion um die Zukunft des Krankenhauses betont Willi Hauffe, dass ein Neubau in günstiger Lage einem Aus- und Umbau des alten Krankenhauses – er nennt es ein „Flickwerk“ – vorzuziehen ist.

Die Wahl am 03. April 1952 erbrachte für die SPD drei Sitze im Stadtrat: Willy Hauffe, Andreas Geldner und Dr. Werner Wittenburg. Für das Bürgermeisteramt hat es nicht gereicht. Erst mit der Stichwahl wurde der seinerzeit amtierende Bürgermeister Hans Unrein wiederbestimmt. Der SPD-Landratskandidat Fritz Eberth wird stellvertretender Landrat.

1953 werden MdL Herbert Hauffe als Bundestagskandidat für Bayreuth, Karl Herold für Kronach-Lichtenfels aufgestellt und auch gewählt. Bei einer im Juni gut besuchten Wahlversammlung im Bürgerbräusaal ist der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Hermann Lüdemann, Hauptredner. Er berichtete über seine Vernehmung nach dem Attentat gegen Hitler 1944 durch Roland Freisler, um das Einstehen der SPD auch in schwierigen Zeiten hervorzuheben und Wachsamkeit im politischen Leben einzufordern. Den Aufstand in der „Ostzone“ vom 17. Juni lobte er als „unerhörte Heldentat“ und „aufrechte demokratische Haltung.“ Der Korea-Krieg sei ein Beispiel für das Vermittlungsproblem zwischen Kommunismus und westeuropäischer Weltanschauung. In diesem Sinne sei die deutsche Wiederbewaffnung und die Verbindung mit den Atlantikstaaten wie ein Abbruch der Verständigung mit dem Osten zu verstehen. Die SPD fordere eine Europa-Union und ein geeintes Deutschland ungeachtet der Tatsache, dass eine Landesverteidigung selbstverständlich sei.

Als weiteres erwähnenswertes Kuriosum der 50er-Jahre „erfindet“ Lichtenfels 1954 die sogenannte Treppensteuer. Mit zehn Mark pro Quadratmeter und Jahr werden Kellerschächte, Fußabstreifgitter und Treppenausleger, die auf städtischem Grund liegen, für die Hauseigentümern belegt. Auch wenn es laut Bürgermeister Unrein diese Abgabe schon länger gab und sie auch in anderen Städten erhoben werde, war sie Anlass für Diskussionen und Aufmerksamkeit über die Stadtgrenzen hinaus. So führte sie zu einer Erwähnung in der „bayerischen Rundfunkzeitung“. Außerdem war sie Auslöser eines kollektiven Abreißen von Treppengeländern an Häusern des Marktplatzes. Der stadtinterne Unmut und die hitzige Diskussion ließen den Stadtrat ein bisschen erweichen, sodass für historische Treppen nur noch eine „Jahresanerkennungsgebühr“ von einer Mark pro Jahr verlangt wurde. In den Diskussionen und in der Presse (Tagblatt) bezeichnete man das Ganze als Schildbürgerstreich und schlussendlich als die beste Fremdenverkehrspropaganda: „Denn müßte die Stadt Lichtenfels die für sie aufgewandte auswärtige Pressereklame bezahlen, würde sie mindestens zwanzigmal so tief in den Säckel greifen müssen, als die ganze Geschichte in Wirklichkeit wert ist.“

Im Juni 1954 wird die Badeordnung der „Flussbadeanstalt“ von 1939, die noch den Satz enthielt „Juden ist der Zutritt verboten.“ in einer Stadtratssitzung abgeändert.

1955 gab es wiederum Diskussionen über eine Steuer. Die Gaststättenbetreiber reichten einen Antrag ein, der die Abschaffung der Getränkesteuer zum Ziel hatte. Im Stadtrat sprach sich Willy Hauffe für die Abschaffung aus, da die Steuer „immer den Kleinsten treffe“. Bürgermeister Unrein verteidigte jedoch die Steuer aus Gründen des Stadtetats und daran gebundene Zuschüsse des Landes. In der Diskussion äußerte er, dass die Steuer nicht als „unsozial“ bezeichnet werden könne, „da auf das bayerische Volksgetränk Bier keine Abgabe ruhe.“ Der Antrag wurde abgelehnt.

Im Mai 1955 wurden bei einem Jugendfest des Roten Kreuzes auf der Karolinenhöhe 300 Luftballons mit der Botschaft für Frieden und Völkerverständigung fliegen gelassen. Bei der im November stattfindenden Jahresversammlung wurde das Ergebnis feierlich mitgeteilt: der weiteste Ballon wurde 1520 Kilometer entfernt gefunden und war vom 14-jährigen Oberrealschüler Peter Dietz (dem späteren SPD-Mitglied) losgeschickt worden. Unter dem Beifall der Versammlung konnte er freudestrahlend ein „funkelndes Fahrrad“ als Preis in Empfang nehmen. Die Stadtratssitzung im Dezember 1955 hat einen besonderen Punkt auf der Tagesordnung. Die Hafendirektion Würzburg und das Wasser- und Wirtschaftsamt Schweinfurt wurden vorstellig, da es Überlegungen gab, am „Herbergwald“ ein Schiffshebewerk zu errichten. Die Planungen von 1942 waren seinerzeit verworfen worden, um das Landschaftsbild nicht zu zerstören. Durch Aufstieg am Main sollte eine Scheitelhaltung in Richtung Werratal erfolgen. Es wäre ein Höhenunterschied von 64,5 Meter zu meistern, der durch ein zuerst geplantes senkrechtes Hebewerk später doch als Schleusentreppe überwunden werden sollte. Dafür wären Flächen im Bereich der Landstraße nach Kösten und der Alten Coburger Straße notwendig. In der Nähe des Bahnhofes wäre die Errichtung einer Hafenanlage mit Gleis- und Straßenanschluss möglich. Damit sollte der Main besser als Verkehrsweg nutzbar gemacht und der Weser-Werra-Kanal mit dem Main verbunden werden. Bürgermeister Unrein äußerte sich für die Stadt Lichtenfels dahingehend, dass sie in Berücksichtigung der langfristigen Vorplanung die notwendigen Flächen für die nächsten 20 Jahre nicht „frei halten“ könne. Die Wasserwirtschaftsplaner baten jedoch, wegen der schon geplanten und bald umzusetzenden Erschließung des Mains nach Bamberg und weiter nach Nürnberg auch zukünftige Planungen in Richtung Lichtenfels nicht aus dem Auge zu verlieren.

Das Jahr 1956 zeichnet sich durch hitzige Debatten und die erneute Stadtratswahl aus. Gleich im Januar entbrannte eine Diskussion über die Erlassung der vom Schützenverein noch nicht beglichenen Pacht für die Nutzung des Schützenangers während des Schützenfestes des Jahres 1955 von 500 DM. Das zu dieser Zeit noch als „Freischießen“ bezeichnete Schützenfest wurde von Befürwortern als Fest für die Stadt und den Landkreis hervorgehoben. Willy Hauffe jedoch wandte sich mit klaren Worten dagegen und bezeichnete die Schützen als „Atomwaffen-Schützenverein“. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoller, nicht die Schützen-, sondern Trachtenvereine zu unterstützen. Der Stadtrat stimmte am Ende gegen einen Erlass der Pacht.

Für Wahl im März stellen sich für den Kreistag folgende Personen aus dem Ortsverein Lichtenfels zur Wahl: Edmund Konradi, Karl Müller, Gottfried Graß, Erich Hanitzsch, Karl Strauß und Willi Dehmel. Für den Stadtrat von Lichtenfels kandidierten: Edmund Konradi, Stuckateur; Dr. Werner Wittenburg, Tierarzt; Erich Hanitzsch, Ingenieur; Willy Hauffe, Rentner; Lotte Schmitt, Verkäuferin; Erich Kohnke, Maurer. Ein Bürgermeisterkandidat aus den Reihen der SPD wurde nicht aufgestellt. In der Wahlversammlung im Bürgerbräusaal stellte Edmund Konradi das Zehn-Punkte-Programm vor: Förderung des sozialen Wohnungsbaues und Kleinstbaues, Volksbildung mit Ausbau der Stadtbücherei, keine Erhöhung der Gewerbesteuer, dazu Erlass der Mindestgewerbesteuer, keine Gaspreiserhöhung, solange die finanziell tragbar für Stadt sei, Kanalisierung des Marktplatzes und Schaffung der Gehsteiganlagen, Straßenausbau Viktor-von-Scheffel-Straße, Jahnstraße und Verkehrsumleitung, Förderung von Kinderspielplätzen im weiteren Stadtgebiet, Aufhebung der Getränkesteuer, Übernahme der Städtischen Berufsschule durch den Kreis, Verstaatlichung der Oberrealschule.

Doch hält der Wahlkampf 1956 noch eine Besonderheit parat. Die CSU versucht aus Äußerungen des damaligen Bundesjustizminister Dr. Thomas Dehler (FDP) Kapital zu schlagen und beantragt mit Stimmen anderer Fraktionen eine außerordentliche Sitzung im Stadtrat in der Woche vor der Wahl. Damit macht Lichtenfels wieder einmal bundesweit Furore und veranlasst sogar den Hamburger Spiegel zu einem dreiseitigen Artikel. Einziger Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung ist der CSU-Antrag, Bundesjustizminister Dr. Thomas Dehler die Ehrenbürgerwürde wegen Beleidigung des Oberhaupts der katholischen Kirche und des katholischen Volkes abzuerkennen.

Es wurde eine öffentliche Sitzung anberaumt und für Donnerstag 17 Uhr festgesetzt. Da der Wahlkampf seinem Ende zuging und viele Lichtenfelser die Hoffnung hatten, dass der Minister sogar selbst anwesend sein könnte, war das Interesse immens. Schon eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn musste die Polizei die Rathaus-Eingänge sperren. Die Interessierten stauten sich auf den Gängen des Rathauses und der Saal selbst war überfüllt. Bürgermeister Unrein konnte sich nur mit energischen Klingeln Gehör verschaffen, um mit der Sitzung zu beginnen.

Den Anfang machte Dr. Hackenberger, Sprecher der CSU, um den gestellten Antrag zu begründen. Nach seinen Ausführungen hatte Dehler auf dem Landesparteitag der FDP in Hamburg den Vatikan beschuldigt, „beim Abschluss des Reichskonkordates mit Hitler darauf spekuliert (zu haben), einen klero-faschistischen Staat errichten zu können.“ Der derzeitige Papst Pius XII. habe den Vertrag 1933 als Nuntius in Berlin mit Hitler verhandelt, und der Vertrag sei auf Grund des damaligen Vertragspartners „verbrecherisch“ und nicht mehr haltbar. Durch diese Rede fühlten sich die Katholiken angegriffen, auch weil Dehler die Entstehung des Nationalsozialismus in Bayern und nicht im evangelischen Norden mit den Katholiken in Verbindung brachte. Die CSU werteten die Aussagen klar als Angriff gegen den Papst. Allen Katholiken, aber auch allen Deutschen der Stadt, sollte der grobe Undank einem Manne gegenüber berühren, der die „Kollektivschuld des deutschen Volkes öffentlich zurückwies“ und „dem deutschen Volke in der Zeit bitterster Not große geistige und materielle Hilfe gegeben“ habe, so die Ausführungen des CSU-Sprechers. Zusätzlich habe dieser Papst trotz schwerem Drucks seitens der polnischen Regierung daran festgehalten, dass die Ostgebiete völkerrechtlich zum deutschen Reich gehören. Aus diesen Gründen wurde das Verhalten Dehlers als eines Ehrenbürgers unwürdig bezeichnet.

Die Stadträte aller Fraktionen – abgesehen der CSU – konnten dieser Argumentation nicht folgen. Willy Hauffe lehnte den Antrag mit Verweis darauf ab, dass einem „Angeklagten“ die Gelegenheit gegeben werden müsse, sich zur Sache zu äußern. Dies sei jedoch nicht geschehen. Wittenburg äußerte sich deutlich pointierter und lief zu Hochform auf. Er verglich den Antrag und das Vorgehen der CSU mit dem Zusammentreten des römischen Senats vor 2000 Jahren, um Cäsar zu ermorden. Er benannte es als „politischen Meuchelmord“, dass die zwölf Männer der CSU, die ihn damals zum Ehrenbürger ernannt hatten, sich hinter diesen Antrag stellten. Dehler hätte sich in seiner Rede auf frühere Ausführungen des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, Hermann Höppker-Aschoff bezogen, der derzeit im Kabinett Konrad Adenauers sitze. Am Ende stellte er den für ihn klaren Zusammenhang des Antrages und dieser Sitzung mit den am Wochenende stattfindenden Wahlen dar. Das nahmen dann auch Stadtratsmitglieder der anderen Parteien zum Anlass, sich wahltaktisch ins Zeug zu legen, sodass sich eine recht turbulente und lautstarke Versammlung entwickelte. Auch wenn viele Stadträte den Ausführungen Dehlers nicht folgen wollten, wurde der Antrag wurde mit 14 (zwölf Stadträte sowie der Erste und Zweite Bürgermeister) zu sieben Stimmen abgelehnt. Der Antrag der CSU, im Nachgang die Rede Dehlers wenigstens zu missbilligen, wurde wegen nicht fristgerechter Einbringung des Antrages vor der Sitzung auch abgelehnt.

Zusammenfassend werteten die Anwesenden die Sitzung als von der CSU geschickt organisierte zugkräftige Wahlpropaganda: „Die heutige Stadtratssitzung ist wohl die mit Abstand am stärksten besuchte Wahlversammlung der vergangenen Jahre“, so Dr. Wittenburg. Die CSU war dabei jedoch nicht wie gewünscht der Nutznießer und der Fall hatte kein weiteres Nachspiel.

Quelle: Bericht im Spiegel vom 21. März 1956

Bei der Wahl am darauffolgenden Wochenende (18. März 1956) konnte die SPD einen Sitz dazugewinnen. In den Stadtrat wurden Dr. W. Wittenburg, W. Hauffe, E. Konradi und E. Hanitzsch gewählt. Als Ersatzleute erkämpften sich Lotte Schmitt, Marianne Geldner und Erich Kohnke ihren Platz. Dabei konnten Werner Wittenberg (mit 500 Stimmen Abstand) sowie Willy Hauffe die meisten Stimmen aller gewählten Kandidaten aller Parteien erzielen.

Nach der erfolgreichen Wahl musste der Ortsverein Lichtenfels der SPD jedoch vor Jahreswechsel und im Januar 1957 zwei herbe Rückschläge hinnehmen. Erst wird Wittenburg in Untersuchungshaft genommen und dann stirbt unerwartet am Sonntag den 6. Januar 1957 Willy Hauffe.

Bei der Beerdigung wurde Willy Hauffe nochmals als „Menschenfreund“ bezeichnet mit einem aufrechten, tatkräftigen und hilfsbereiten Wesen.

Bürgermeister Konrad Popp aus Kronach hielt die Gedächtnisrede, an die sich Bürgermeister Unrein und andere Redner anschlossen. Die Sozialdemokraten des Frankenwaldes, des Coburger und Lichtenfelser Landes sowie Unterbezirkssekretär Reiche, Edmund Konradi für den Orstverein Lichtenfels und Seidel für den Orstverein Schney erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Der Fall Wittenburg war zu einem Teil der Zeit und seinen Gesetzen geschuldet. Der seinerzeit 44-jährige Tierarzt wurde angeklagt wegen Vergehens gegen den § 175 des Strafgesetzbuches (Verbot von homosexuellen Beziehungen). Bei der Verhandlung am Kronacher Schöffengericht im April 1957 wurde in der Beweisaufnahme und den Befragungen von Beziehungen zu zwei jungen Männern (18 und 23 Jahre) berichtet und diese auch als Mitangeklagte befragt. Laut Pressebericht wurden als Indizien für die verbotene Beziehung das Teilen von Obst und Schokolade auf einer siebentägigen Reise nach Italien mit mehreren Übernachtungen, Geldgeschenke und Einladungen auf eine Kirchweih sowie Ausfahrten nach Frankfurt, Würzburg, Erlangen und Bad Kissingen aufgeführt. Einer der Mitangeklagten stellte die gegenseitigen Freundlichkeiten und Geschenke beginnend mit amerikanischen Illustrierten als Beginn der Beziehung 1953 dar. Der andere von einem Unfall gezeichnete und zur Verhandlung auf einer Tragbahre gebrachte Mitangeklagte beschrieb Wittenburg als Verführer. Im Artikel des Tagblattes wird das ehemalige „enfant terrible“ des Lichtenfelser Stadtrates als geläuterter und seine Verfehlungen sichtlich bewusst und die Tragweite der Anklage erkennenden Mann beschrieben. Wittenburg führte in der Verhandlung an, dass er Angst vor Entdeckung gehabt hatte und er oft darüber nachgedacht hatte, wie er damit „aufhören“ könne. Der Richter antwortete: „Sie hätten halt nicht anfangen sollen.“ Der anwesende Verteidiger wird im Pressebericht nur kurz erwähnt, ohne dass von einer Verteidigungsstrategie oder -möglichkeit die Rede war. Am Ende beantragte der Staatsanwalt zwei Jahre Gefängnis gegen Wittenburg wegen zweier fortgesetzter Verbrechen nach § 175a und gegen einen Mitangeklagten vier Wochen Jugendarrest wegen eines fortgesetzten Verbrechens gegen § 175.

Gleichzeitig wurde gegen Wittenburg wegen der Unterschlagung von Fleischbeschaugebühren bezichtigt. Es wurde ermittelt, dass der schon 1945 von der amerikanische Besatzungsbehörde als Fleisch- und Trichinenbeschauer eingesetzte Tierarzt seit 1948 Gebühren zwar kassiert, jedoch nicht mit der zuständigen Behörde abgerechnet hatte. Informationen zum weiteren Verlauf und Lebenslauf von Dr. Wittenburg liegen nicht vor. Aus heutiger Sicht treffen die Verurteilungen nach § 175 auf Unverständnis, dagegen sind die Unterschlagungen heutzutage ebenso strafwürdig.

Der § 175 geht auf das Reichstrafgesetzbuch von 1. Januar 1872 zurück. Darin werden sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt. Die Nationalsozialisten verschärften 1935 das Höchststrafmaß von sechs Monaten auf fünf Jahre. Der § 175a für „erschwerte Fälle“ mit Strafmaß zwischen ein und zehn Jahren wurde eingefügt und wurde nach dem Krieg 1949 unverändert übernommen. Erst 1965 begann ein Wertewandel, der 1969 kurz vor Ende der Großen Koalition von Bundeskanzler Kiesinger zur Reform des § 175 führte: das Totalverbot wurde aufgehoben und nur noch die qualifizierten Fälle (Sex mit einem Unter-21-Jährigen, homosexuelle Prostitution und Ausnutzung eines Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnisses) erhalten blieben (ehemaliger § 175 a). Auch wenn 1989 der Antrag der Grünen auf ersatzlose Streichung abgelehnt wurde, war es 1994 soweit, dass das absolute Schutzalter für sexuelle Handlungen einheitlich auf 14 Jahre festgelegt wurde (Sexueller Missbrauch von Kindern, § 176 StGB); zusätzlich wurde für besondere Fälle der Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB) mit einem relativen Schutzalter von 16 Jahren ausgeweitet und geschlechtsneutral formuliert.

Quelle: Wikipedia

In der Generalversammlung des Ortsvereins Lichtenfels im Februar 1957 stellte der Vorsitzende Edmund Konradi eine erfolgreiche Mitgliederwerbung und den Stimmenzuwachs der SPD auf Bundesebene heraus. Das Nachrücken von zwei Frauen, Lotte Schmitt und Marianne Geldner, in den Stadtrat bezeichnete er als Verwirklichung der Gleichberechtigung. Zugleich wurde die Entscheidung des Vorstandes gebilligt, Wittenburg aus der Partei auszuschließen.

Hinsichtlich des Bundestagswahlprogrammes war die friedliche Wiedervereinigung das herausragende Thema. Sie sollte durch Austritt Deutschlands aus der NATO zugunsten eines europäischen Sicherheitssystems mit Anerkennung durch die USA und die Sowjets erfolgen, so die Ausführungen von Erich Hanitzsch. Die NATO würde eine „kontrollierte und beherrschte Wiederaufrüstung anbieten. Durch die Weigerung des Austrittes machten die CDU/CSU-Fraktion und die Bundesregierung überhaupt den Beginn von Verhandlungen unmöglich. Außerdem plädiere die CSU durch Kurt Georg Kiesingers Aussage für ein Heer. „Die Zeit, daß in Deutschland auf Befehl wieder widerspruchslos „gestorben“ werde, muss vorbei sein“, so Hanitzsch. Die Ablehnung des Zivildienstes beziehungsweise dessen erschwerter Zugang, stelle eine Verwässerung beziehungsweise Beseitigung eines garantierten Rechtes dar. Angesichts dessen von einer Übersättigung der Menschen zu reden, denen es zu gut gehe, sei eine Verhöhnung des Volkes. Es sei Aufgabe der SPD, „dem Volke die Augen zu öffnen“. Bei der abschließenden Vorstandswahl wurde Edmund Konradi zum ersten und Erich Hanitzsch zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Zum Vorstand gehörten nun auch Gustav Schock sowie Lotte Schmidt und Marianne Geldner.

Die Vereidigung von Marianne Geldner, Tochter des Kommunalpolitikers Andreas Geldner, erfolgte in der Stadtratssitzung im März 1957. In dieser Sitzung wurde auch über die Vergabe der vakanten Ausschusssitze abgestimmt. Dabei wurden diese jedoch nicht an SPD-Mitglieder weiter gegeben. Die Satzung sah eine Neuwahl vor. Edmund Konradi erhielt einen Sitz im Finanzausschuss und Erich Hanitzsch einen Sitz im Verwaltungsausschuss. Das Bau- und Kulturreferat ging an Mitglieder anderer Fraktionen. Nach Anschreiben des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß (CSU) befasste sich der Stadtrat mit dem Antrag der Kyffhäuserkameradschaft Lichtenfels auf Errichtung einer Garnisionsstadt in Lichtenfels. Dafür sei ein geeignetes Gelände für die Kaserne, den Schießstand, den Standortübungsplatz und für die Wohnungen für die Verheirateten zu annehmbaren Bedingungen und ohne größere Erwerbsschwierigkeiten nötig. Auch wenn kein Beschluss notwendig war, stellten die notwendigen Freiflächen, die für Industrieansiedelungen vorgesehen waren, das Hauptproblem für den Antrag dar.

Bei der Versammlung des Ortsvereins im März 1957 konnte Vorsitzender Konradi den Kreisvorsitzenden der SPD Helmut Walther, Schney, und den Kreisvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt Friedrich Walter, Burgkunstadt, begrüßen. Der Vertrauensmann der Arbeiterwohlfahrt Lichtenfels, Willi Dehmel, gab einen Kurzbericht für Lichtenfels, Friedrich Walter für das Kreisgebiet. Die Leistungen der Arbeiterwohlfahrt für Kinder- und Erwachsenenerholung beziehungsweise die gesammelten Spendenpakete seien „geübter Sozialismus der Tat“ und zeigten die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Das Anwachsen der Mitglieder in Lichtenfels machte die Gründung einer eigenen Ortsgruppe notwendig. Die Versammlung unterstützte diese Anregung und beschloss die Gründung der Ortsgruppe Lichtenfels der Arbeiterwohlfahrt. Zum ersten Vorsitzenden wurde Karl Mölter, zum zweiten Vorsitzenden Karl Strauß gewählt.

Im Anschluss referierte Helmut Walther über die Themen der anstehenden Bundestagswahlen und nannte die SPD als gut aufgestellt. Das politische Szenario werde durch den Freiheitskampf der Ungarn, den Suezkrieg und das zweigeteilte Deutschland bestimmt. Die SPD sehe ihre Wiedervereinigungspolitik als den richtigen Weg an, um allen Interessen gerecht zu werden.

Zusätzlich wurde auf Antrag der Vorstandschaft beschlossen, eine ständigen Beratungsstelle des Ortsvereins einzurichten, um der Bevölkerung mit Rat und Tat beistehen zu können.

Bei der im Mai stattfindenden Mitgliederversammlung in der Gaststätte Wallachei berichtete der Unterbezirkssekretär Walter Reiche über den SPD-Parteitag in München 1956. Die herausragenden Themen waren die Atomenergie und die Stellungnahme der Bundesregierung zum Aufruf der deutschen Atomwissenschaftler sowie das Verhältnis zwischen Kommunismus und demokratischen Sozialismus. Die Aussage von Nikita Chruschtschow, dass eine Koexistenz des Kommunismus mit dem Kapitalismus möglich sei, nie jedoch mit dem demokratischen Sozialismus, wertete Reiche als Argument, dass der demokratische Sozialismus das wirksamste Mittel gegen den Kommunismus darstelle. Zu der noch in Lichtenfels bestehende Diskussion um einen Garnisionsstandort zeigte die Versammlung sich entrüstet und verwundert, dass wirtschaftliche Interessen ins Feld geführt werden. Die Gebietsansprüche für dieses Vorhaben seien nicht zu erfüllen, da die Stadt bis jetzt auch für Industrieansiedelungen kein Gelände zur Verfügung stellen konnte.

Im Februar 1958 machte nach zähen Ringen die Abstimmung der Bürgerschaft von Oberwallenstadt den Weg frei: die Eingemeindungen von Krappenroth, Ober- und Unterwallenstadt nach Lichtenfels konnte durchgeführt werden. Es war ein langes Hin-und-Her und Geben und Nehmen. Lichtenfels brauchte Gelände für Industrieansiedlungen und Oberwallenstadt als größte der Gemeinden eine gesicherte Wasserversorgung. Die Zusicherungen von Lichtenfels, die „neuen“ Ortsteile auf eigene Kosten an die Wasserversorgung anzuschließen und auch den Straßenausbau und die Kanalisierung zu übernehmen, brachte den Durchbruch. Auch Vergünstigungen und Zusagen bei den Steuersätzen sowie die Einrichtung einer Verwaltungsnebenstelle in Wallstadt hatten die Zustimmung begünstigt. Mitstreiter und Vermittler in der Angelegenheit war der spätere Bürgermeister und bei den Stadt- und Gemeinderatssitzungen sowie Bürgerversammlungen anwesende und die Sachlage erklärende Regierungsrat Dr. Günther Hauptmann. Begonnen hatten die ersten Annäherungen der Gemeinden 1927, wobei 1946 bis 1948 Kommissionen für Verhandlungen mit Seubelsdorf und Wallenstadt gebildet wurden. Die 1952 neuaufgenommenen Besprechungen hatten zum Ziel, die Wasserversorgung von Wallenstadt an Lichtenfels anzuschließen. Durch den Ausbau des Wohngebietes an der „Erholung“ kam es zur Annäherung der Baugebiete an den Gemeindegrenzen mit einigen Sonderheiten. So entstand die Aufteilung der Sachsenstraße in einen Teil in Lichtenfels und einen in Wallenstadt. Es gab auch einen Bauratsbeschluss in Lichtenfels über ein Haus, dessen Nordhälfte einige Quadratmeter nach Wallenstadt hinüberhing. Der daraus entstehende Streit machte wiederum die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses deutlich. Mit den Eingemeindungen konnte das Stadtgebiet abgerundet werden und auf der Hand liegende Versorgungsstränge für Wasser und Kanal zusammengelegt oder verbunden werden. Teilaufgaben aus der jeweiligen Bürgerschaft wie Feuerwehren und Vereine wurden nicht angetastet.

Für die Bürgermeisterwahl 1958 stellte die SPD keinen eigenen Kandidaten auf. Ihre Unterstützung galt dem CSU-Kandidaten Otto Betz für das Bürgermeisteramt und Dr. Max Jüngling als Landrat. Gustav Schock begründete die Entscheidung, dass für die zu lösenden Probleme der Stadt die Verantwortung auf eine breite demokratische Grundlage zu stellen sei. Durch die Wählergemeinschaft aus CSU, SPD, FDP, BvD und Freie Wählergruppe könne der Bürgermeister sich auf eine große Mehrheit berufen. Bei der Wahl wurde Betz mit absoluter Mehrheit und Jüngling sogar mit 96 Prozent gewählt.

Die Generalversammlung des SPD Ortvereins im April 1958 eröffnete Edmund Konradi mit einem Bericht über die Bundestagswahl 1957 und die Bürgermeisterwahl des vergangenen Monats. Nach Verzichts Konradis wegen geschäftlicher Überlastung wurde Erich Hanitzsch zum ersten Vorsitzenden gewählt. Vorstandsmitglieder wurden Gottfried Graß, Karl Strauß, Gustav Schock, Edmund Konradi, Erich Konke, Karl Mölter, Ludwig Hornung und Rudolf Rödel sowie „im beratenden Vorstand“ Lotte Schmidt und Marianne Löffler. Für die Mitgliederwerbung und Aktivierung stellt Hanitzsch die Bildungsstätte der SPD in Schney und die Georg-von-Vollmar-Schule in Kochel (Oberbayern) heraus. In letzterer könnten Mitglieder kostenlos einen achttägigen Kurs belegen, um sich mit Zielen und Aufgaben der SPD vertraut zu machen. Die Frauen, als Mehrheit der Wählerschaft, sollten an die politische Arbeit beispielsweise in Schney herangeführt werden. Inhaltlich beschloss die Versammlung nach lebhafter Diskussion eine Resolution an den Parteivorstand, die Atomaufrüstung zu verhindern.

Auch bei der Wahlkundgebung im November war die Aufrüstung das beherrschende Thema. Der Gastredner, Atomphysiker Dr. Karl Bechert, bedauerte, dass die Mahnung maßgebender Wissenschaftler und Ärzte gegen die Atomaufrüstung bei der Bundesregierung wirkungslos geblieben sei. Trotz NATO-Paktes könnte Deutschland, wie die skandinavischen Länder, auf eine atomare Bewaffnung verzichten. Deutschland würde Hauptschauplatz bei einem Atomkrieg. Es sollten trotz offizieller Dementis Raketen-Rampen auch in Deutschland entstehen. Diese wären jedoch für eine Verteidigung nicht geeignet. Jede Politik sollte darauf abzielen, Gefahren zu vermindern. Damit wäre die atomare Bewaffnung der Bundeswehr ein Rückschlag und würde zusätzlich die Möglichkeit einer Wiedervereinigung verbauen. Der von der SPD eingeschlagene Weg wäre richtig und es wäre unlauter, die SPD mit der kommunistischen Gefahr in Verbindung zu bringen.

In diesem Sinne sprach auch MdB Helene Wessel (SPD), die ehemalige Bundesvorsitzende des Zentrums und vehemente Gegnerin der Wiederbewaffnung Deutschlands, auf einer im November abgehaltenen Wahlkundgebung des Kreises im Schützenhaus: „Eine Frau antwortet Strauß.“ Zentrales Thema war die deutsche Wiedervereinigung. Durch das Erstarken Russlands müssten nicht die Bewaffnung, sondern Gespräche als Mittel der Wahl erkannt werden. Ein derartiges Gesprächsangebot würde von der Regierung als „Vorleistung für den Kommunismus“ gebrandmarkt. Angesichts des jetzt schon zur Verfügung stehenden riesigen Vorrats an Atomgranaten auf beiden Seiten wäre die atomare „Aufrüstung“ der Bundesrepublik, die Hauptschauplatz einer Auseinandersetzung wäre, grotesk. Anhand der Untersuchungen von Strahlungsschäden in Japan wäre die Anlage von und das Leben in unterirdischen Städten eine Ausgeburt der Phantasie. Weil niemand sagen könne, „ob nicht einmal ein Verrückter den Startschuss auslöst“, wäre die „Atomaufrüstung der Anfang vom Ende“.

Hinsichtlich dem Verhältnis der SPD zur Religion widersprach Wessel der Unterstellung religionsfeindlich zu sein, sondern stellte klar: „Wir treten für religiöse Toleranz ein und wenden uns nur gegen Mißbrauch der Religion.“

Aufgrund des überraschenden Todes von Bürgermeister Otto Betz im November 1957 mussten Neuwahlen erfolgen. Die SPD stellte als Kandidaten Erich Hanitzsch auf. Bei der Wählerversammlung im Dezember in der Gaststätte „Erholung“, definierte Hanitzsch das Amt des Bürgermeisters als überparteilich und wollte auch seine Kandidatur so verstanden wissen. Dies wäre auch angesichts der großen zukünftigen Aufgaben unverzichtbar. Als Themen nannte er den Erweiterungsbau der Oberrealschule, die bauliche Instandsetzung der künftigen evangelischen Volksschule, die räumliche Verbesserung der Hilfsschule, den Ausbau der Kanalisation mit Schaffung einer Zentralkläranlage, die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage, die Aufstellung eines neuen Spaltofens im Gaswerk, die Fertigstellung der Jugendherberge und den Bau der Umgehungsstraße, ohne Enteignungen von Grundstücken vorzunehmen. Die bestehenden Aufgaben benötigten einen guten Bauamtsleiter und Bürgermeister. Letzterer hätte die Herausforderung, die Verhältnisse und Menschen aus allen Kreisen zu kennen und zu berücksichtigen. Gleichzeitig wäre ein guter Kontakt zu den Aufsichtsbehörden notwendig und die Unterstützung des Staates mit einzufordern und nicht einfach nur die Steuern zu erhöhen. Die Industrieansiedlung wäre deswegen schon aus steuerlicher Sicht unverzichtbar. Schließlich wären die Vereine nicht zu vergessen, die den Gemeinschaftssinn pflegen.

Bei der Wahl am 4. Januar 1959 konnten die Kandidaten der CSU Otto Meyer und der Freien Wählergruppe Dr. Günther Hauptmann die meisten Stimmen auf sich vereinigen, sodass eine Stichwahl zwischen ihnen nötig wurde. Dabei gab die SPD eine Wahlempfehlung für Hauptmann aus. Die Wahl am 11. Januar konnte Hauptmann äußerst knapp mit 50,52 Prozent der Stimmen (58 Stimmen mehr) für sich entscheiden.

Die gut besuchte Generalversammlung im Februar 1959 in der Bürgerbräu-Gaststätte wurde im Beisein des Kreisvorsitzenden MdL Nikolaus Stamm und Unterbezirkssekretär Walter Reiche abgehalten. Erich Hanitzsch fasste das Jahr 1958 positiv für den Ortsverein mit Landtags- und Bürgermeisterwahlkampf zusammen. Der Gewinn eines eigenen Stimmkreisabgeordneten im bayerischen Landtag und der Mitgliederzuwachs um 25 Prozent seien dafür ein deutliches Zeichen. Im Stadtrat konnte die Fraktion der SPD sich erfolgreich für die Förderung des Straßenbaus, die Verbesserung der Bauamtseinrichtung einsetzen und zum Neubau der Oberrealschule, der Jugendherberge und dem Ausbau der künftigen evangelischen Volksschule mit beitragen. Die Ablehnung zum Bau einer Garnison in Lichtenfels bleibe beibehalten. Bei der Wahl der Vorstandschaft wurde Erich Hanitzsch erneut zum ersten Vorsitzenden, Gustav Schock zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Erstmalig wurde eine Frauenreferentin bestimmt und in der Vorstandschaft mit aufgenommen: Maria Strauß.

Zum Abschluss des Jahres 1959 sprach der Zweite Vorsitzende der SPD, MdB Herbert Wehner, in Schney beim Ost- und Mitteldeutschen Arbeitskreis zur Ost-West-Politik. Der Wunsch nach Beziehungen zum Osten würde von Konrad Adenauer und seiner Regierung nicht betrieben aus Angst, die Partnerschaft zum Westen zu gefährden. Die zunehmende militärische Bedeutung der Bundesrepublik in der NATO verhinderte die Wiedervereinigung. Diese könnte nur durch eine Entspannung zwischen den Machtblöcken herbeigeführt werden. Mit der Ausarbeitung eines Friedensvertrages sollte begonnen werden und diplomatische Beziehungen zu den Ostblockstaaten aufgenommen werden, um so aktiv jede Möglichkeit zu Gesprächen zu nutzen, beschrieb Wehner die Position der Bundes-SPD.

Autor: Dr. Arnt-Uwe Schille